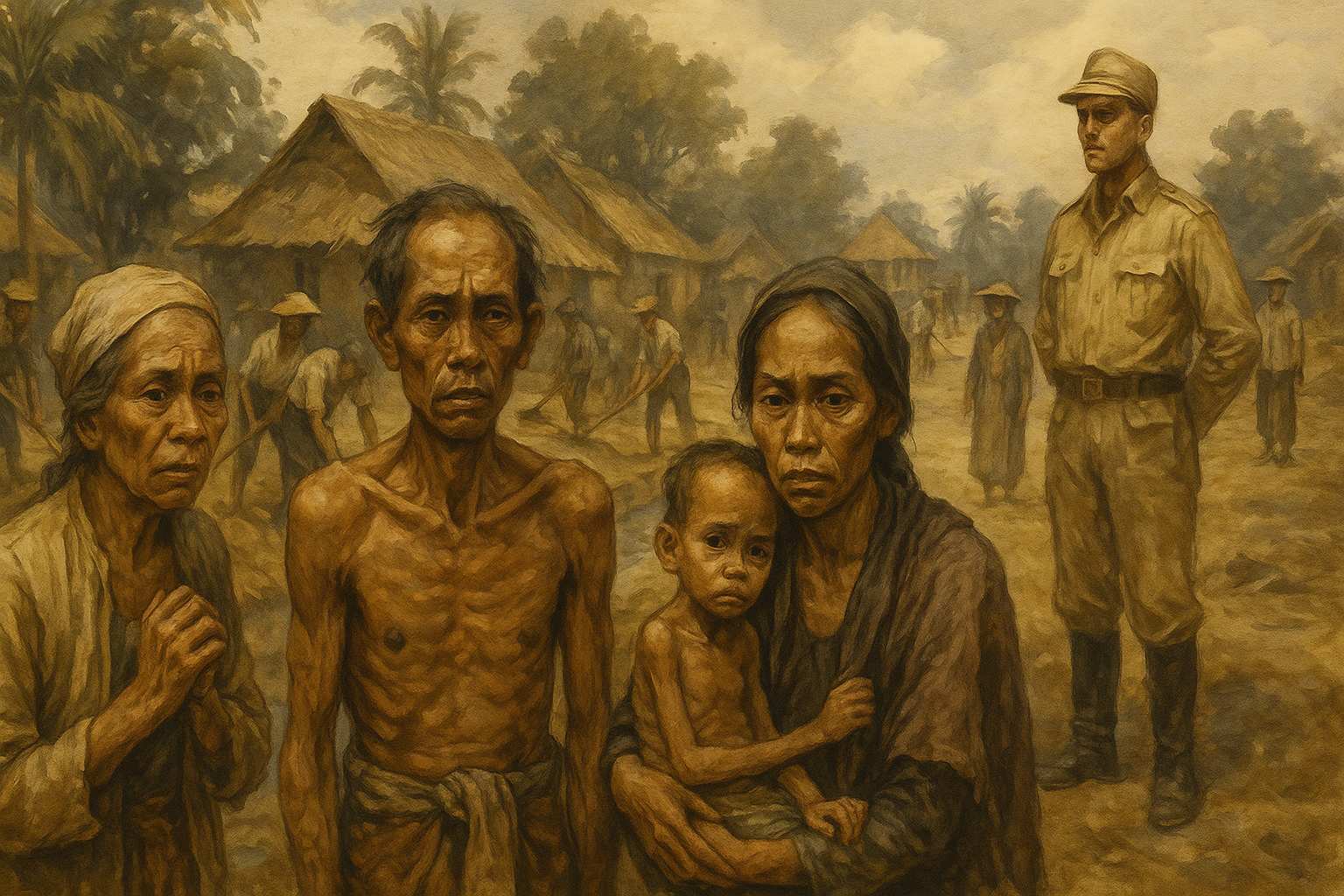

damarinfo.com – Tahun-tahun akhir 1930-an mencatat salah satu babak kelam dalam sejarah Bojonegoro, Jawa Timur. Panen tembakau yang gagal, curah hujan yang tak menentu, serta hasil jagung yang mengecewakan memicu krisis pangan serius. Ribuan warga hidup dalam kelaparan, sementara pemerintah kolonial bergulat antara pendekatan birokratis dan tekanan moral untuk bertindak.

Namun yang paling mengejutkan: bantuan justru datang dari Leiden, sebuah kota kecil di Belanda, tempat para mahasiswa dan diaspora Indonesia menyalakan obor solidaritas dari negeri seberang.

Ketika Bencana Alam Menghancurkan Harapan Petani

Dalam periode 1938–1939, Bojonegoro tak hanya berhadapan dengan musim yang buruk. Tanaman tembakau, komoditas utama daerah ini, rusak parah akibat curah hujan tinggi. Harapan rakyat untuk bertahan hidup dari jagung, sebagai pangan pokok, juga sirna karena gagal panen.

Kondisi ini menjalar cepat. Kelaparan melanda, terutama di wilayah Bojonegoro dan Lamongan, dan pada akhir tahun pun warga masih bergantung pada uluran tangan.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mengalokasikan f40.000 pada Desember 1938. Namun, bantuan ini bukan berupa beras atau makanan siap saji, melainkan dalam bentuk pemberian upah kerja. Rakyat dipekerjakan untuk memperbaiki irigasi desa, membangun bendungan kecil, dan proyek-proyek publik lainnya.

Bagi banyak kalangan, kebijakan ini terasa terlalu lamban dan kurang menyentuh kebutuhan dasar. Tapi setidaknya, itu membuka ruang bagi rakyat untuk tetap bergerak.

Solidaritas dari Leiden: Komite Amal untuk Bojonegoro

Di tengah lesunya respons dari pemerintah kolonial, secercah cahaya datang dari Belanda. Pada Maret 1939, dibentuklah Komite Amal Bojonegoro di Leiden. Diprakarsai oleh organisasi Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), gerakan ini menggalang solidaritas dari para mahasiswa, organisasi keagamaan, dan komunitas muda Indonesia di negeri penjajah itu sendiri.

Komite ini mendapat dukungan dari kalangan intelektual Belanda, termasuk Prof. H.T. Colenbrander dan Prof. J.Ph. Vogel sebagai dewan penasehat. Selain mengumpulkan dana, mereka menggelar pertunjukan seni, seminar, dan kampanye publik yang mengangkat isu kelaparan di tanah air.

Dana yang berhasil dikumpulkan disalurkan melalui rekening resmi atas nama Bendahara Roepi, dengan sekretariat berada di Hugo de Grootstraat 12, Leiden.

Dalam siaran persnya, mereka menulis:

“Berita tentang kelaparan di Bojonegoro telah sampai ke telinga kami di Leiden. Kami, orang-orang Indonesia di negeri asing ini, tidak bisa tinggal diam. Kami percaya bahwa kemanusiaan melebihi batas-batas koloni dan negara.”

— Komite Bojonegoro, Leiden, Maret 1939

Sebuah pernyataan yang mencerminkan empati lintas benua di tengah sistem kolonial yang tak berpihak pada rakyat kecil.

Turnamen Amal: Solidaritas di Lapangan Hijau

Tak hanya dari Leiden, gerakan solidaritas juga muncul dari dalam negeri. Pada Mei 1939, klub sepak bola R.E.N.S. Bojonegoro mengadakan turnamen amal, mengundang tim-tim besar dari Surabaya, Semarang, hingga Blora.

Meskipun hasil finansialnya hanya sekitar f25, kegiatan ini menjadi simbol gotong royong. Turnamen tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam krisis, rakyat tetap menemukan cara untuk bersatu dan saling bantu.

Yang membuat turnamen ini lebih istimewa, Soerjani, putri Bupati Bojonegoro, melakukan tendangan pembuka. Pertandingan final antara R.E.N.S. dan Persatuan Sepak Bola Blora berlangsung seru. Bahkan sempat terjadi protes akibat gol yang dianggap offside, tapi wasit Soleiman dari Cepu tetap memutuskan kemenangan untuk tuan rumah.

Cermin Kesengsaraan dan Jiwa Kemanusiaan

Kisah Bojonegoro di akhir dekade 1930-an bukan hanya tentang gagal panen dan lapar, tetapi juga tentang daya tahan, inisiatif lokal, dan solidaritas internasional. Di balik kekakuan birokrasi kolonial, ada jiwa-jiwa yang tak ingin menyerah pada keadaan.

Dari ladang tembakau yang rusak hingga lapangan hijau sepak bola, dari desa-desa Bojonegoro hingga kampus di Leiden, semangat untuk menolak ketidakadilan dan membantu sesama menjadi benang merah yang menyatukan.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa krisis bisa melahirkan solidaritas, dan bahwa suara dari pinggiran bisa menggema hingga ke pusat kekuasaan—asal ada yang bersedia mendengarkan dan bergerak.

Penulis : Syafik

Sumber : (De locomotief edisi 17-05-1939, Het volksdagblad : dagblad voor Nederland, edisi 18-03-1939, Bataviaasch nieuwsblad edisi 10-12-1938, diunduh dari delpher.nl, diterjemahkan dengan chat.qwen.ai)