damarinfo.com – Di tengah hutan lebat dan daerah terpencil di Rembang, Jawa Timur, pada akhir abad ke-19, sebuah perusahaan minyak Belanda mulai membuka babak baru dalam sejarah energi Nusantara. Mereka adalah Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM) — cikal bakal Royal Dutch Shell — yang membangun sebuah kompleks industri bernama Tjepoe , pusat pengolahan minyak bumi modern saat itu.

Namun, di balik kemajuan teknologi dan ekonomi, ada juga konflik sosial mendalam : penyadapan pipa secara massal oleh penduduk lokal, yang menganggap minyak bumi sebagai “milik bersama.”

Lahirnya Kilang Tjepoe: Dari Hutan Sunyi ke Sentra Produksi Minyak

Pada tahun 1894 , Jan Stoop , salah satu tokoh penting dalam pengembangan operasional DPM, memilih lokasi strategis untuk membangun kilang minyak di Ngareng , dekat persimpangan jalur darat dalam dan aliran Sungai Solo. Tempat ini dinilai ideal karena bisa menghubungkan lapangan pengeboran dengan sistem distribusi.

Namun, membangun infrastruktur di tengah hutan bukan perkara mudah. Banyak tantangan logistik harus dihadapi, termasuk pengangkutan material berat seperti lima stoomketel dari Ngawi menggunakan perahu, lalu digulingkan menuju lokasi pabrik.

“Seseorang harus mengetahui keadaan saat itu di wilayah hutan sunyi tersebut, agar dapat membayangkan betapa banyak energi yang diperlukan untuk mendirikan suatu instalasi yang besar dan megah seperti itu di tempat terpencil seperti Ngareng.”

Begitu musim hujan usai, pembangunan dilanjutkan secara giat. Hasilnya? Uji coba produksi pertama dimulai pada 8 Oktober 1894 , dan pada 11 Desember , produk pertama mulai didistribusikan ke pedagang setempat.

Sumber Energi Utama: Ladang Kedewan (Tinawoen) dan Panolan

Tinawoen – Ladang Parafin di Tanah Bojonegoro

Ladang Tinawoen , yang berlokasi di wilayah yang kini masuk dalam Kabupaten Bojonegoro , mulai menunjukkan potensinya pada tahun 1895 . Minyak mentah dari Tinawoen memiliki kandungan parafin tinggi , sehingga sangat cocok diproses di pabrik Tjepoe yang dirancang khusus untuk jenis minyak tersebut.

Area pengeboran utamanya, Kedewan , dihubungkan dengan Tjepoe melalui jalur pipa , mempermudah distribusi bahan mentah dan meningkatkan efisiensi produksi.

Panolan – Ladang Minyak Awal di Blora

Sementara itu, di sebelah barat Tinawoen, di wilayah yang kini dikenal sebagai Blora , terdapat ladang minyak lain yang tidak kalah penting: Panolan . Jan Stoop melakukan survei langsung ke Panolan pada 12 Februari 1893 dan sangat terkesan.

Sumur pertama di Panolan mulai menghasilkan minyak pada tanggal 15 Oktober 1893 , hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah bor dimulai. Minyak dari Panolan menjadi salah satu penyuplai awal bagi kilang Tjepoe.

Sinergi Geografis

- Panolan (Blora): Ladang pengeboran awal dengan hasil stabil.

- Tinawoen-Kedewan (Bojonegoro): Penghasil minyak parafin yang dikirim ke Tjepoe via pipa.

- Tjepoe (Rembang): Pusat pengolahan dan distribusi minyak.

Jaringan ini mencerminkan bagaimana pada akhir abad ke-19, sudah ada sistem logistik dan produksi yang terencana antar wilayah — bahkan lintas kabupaten — untuk mendukung industri energi modern saat itu.

Produksi Minyak di Wilayah Rembang

Produksi minyak dari kedua ladang ini menjadi tulang punggung pasokan bahan mentah untuk kilang Tjepoe, yang kemudian dikirim melalui pipa menuju kompleks pengolahan utama. Produksi yang melimpah dari Tinawoen dan Panolan memungkinkan kapasitas kilang Tjepoe meningkat drastis, dari 400 peti per hari menjadi 3.000 peti per hari dalam waktu singkat.

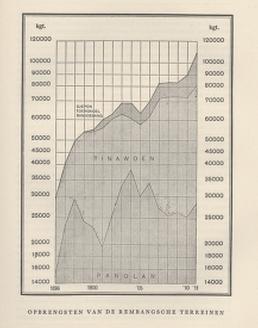

Berikut adalah grafik historis yang mencatat produksi minyak dari ladang-ladang di Rembang (Panolan Blora dan Kedewan Tinawoen Bodjonegoro) :

Grafik ini menunjukkan:

- Ladang Tinawoen : Menjadi salah satu ladang paling produktif, dengan produksi minyak mencapai lebih dari 100.000 kg pada titik puncaknya.

- Ladang Panolan : Meskipun mulai lebih lambat, Panolan akhirnya menjadi ladang yang sangat menguntungkan, dengan produksi yang stabil dan meningkat secara bertahap.

Konflik Sosial: Penyadapan Pipa Secara Massal

Setiap usaha besar pasti memiliki tantangan. Bagi Tjepoe, tantangan terbesarnya adalah penyadapan pipa secara massal oleh penduduk lokal . Pipa-pipa, terutama yang menuju Wonokromo sepanjang 150 km , sering ditusuk dan disedot oleh warga yang menganggap minyak bumi sebagai “milik bersama.” seperti kata pepatah melayu “Kali jang dalam Goenoeng jang tinggi Hoetan jang lawas Radja jang poenja2”

Penyadapan dilakukan secara profesional dan terorganisir:

- Lubang dibuat di malam hari,

- Ditutup di siang hari,

- Hasil curian dijual bebas di pasar dalam jumlah besar.

Agen-agen DPM melaporkan penurunan omset secara signifikan. Untuk mengatasinya, perusahaan mencoba beberapa cara, termasuk menyewa penjaga dari etnis Sikh, tetapi gagal karena ketidaktahuan mereka tentang medan dan budaya lokal.

Akhirnya, solusi datang dari sebuah trik khas Indonesia . Saat Residen berkunjung, pipa didekorasi dengan bendera tricolor (bendera Belanda), seolah simbol loyalitas rakyat. Namun ternyata, bendera-bendera ini adalah tanda titik pencurian minggu lalu !

Peristiwa ini membuat perusahaan akhirnya diizinkan untuk mempekerjakan penjaga bersenjata. Masalah pencurian pun secara bertahap bisa dikendalikan.

Warisan Industri yang Tak Terlupakan

Kisah Tjepoe, beserta hubungannya dengan Kedewan-Tinawoen dan Panolan , adalah bagian penting dari sejarah industri minyak di Indonesia. Dari hutan lebat yang sunyi, lahir sebuah kompleks industri yang menjadi jantung produksi minyak bumi di Jawa Timur.

Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan minyak kolonial seperti DPM tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menegosiasikan ruang ekonomi, politik, dan budaya dalam prosesnya.

Hingga kini, jejak Tjepoe masih bisa dirasakan dalam konteks industri minyak di Indonesia. Ia menjadi simbol bahwa dari daerah terpencil pun, bisa lahir inovasi yang berdampak besar.

Penulis : Syafik

Sumber : (Dr. C. Gerretson, Geschiedenis der ‘Koninklijke’ (1939), diterjemahkan dengan qwen.ai)