Menara APBD dan Gubuk Pembangunan

Dari Kutai Kartanegara dengan APBD Rp12 triliun hingga Seram Bagian Timur yang hanya Rp979 miliar, peta fiskal daerah penghasil migas di Indonesia menyerupai menara pencakar langit yang berdiri di samping gubuk kayu. Angka-angka ini bukan sekadar tabel kas daerah; ia adalah cermin paradoks pembangunan: kilau triliunan rupiah di satu sisi, dan jerat kemiskinan di sisi lain.

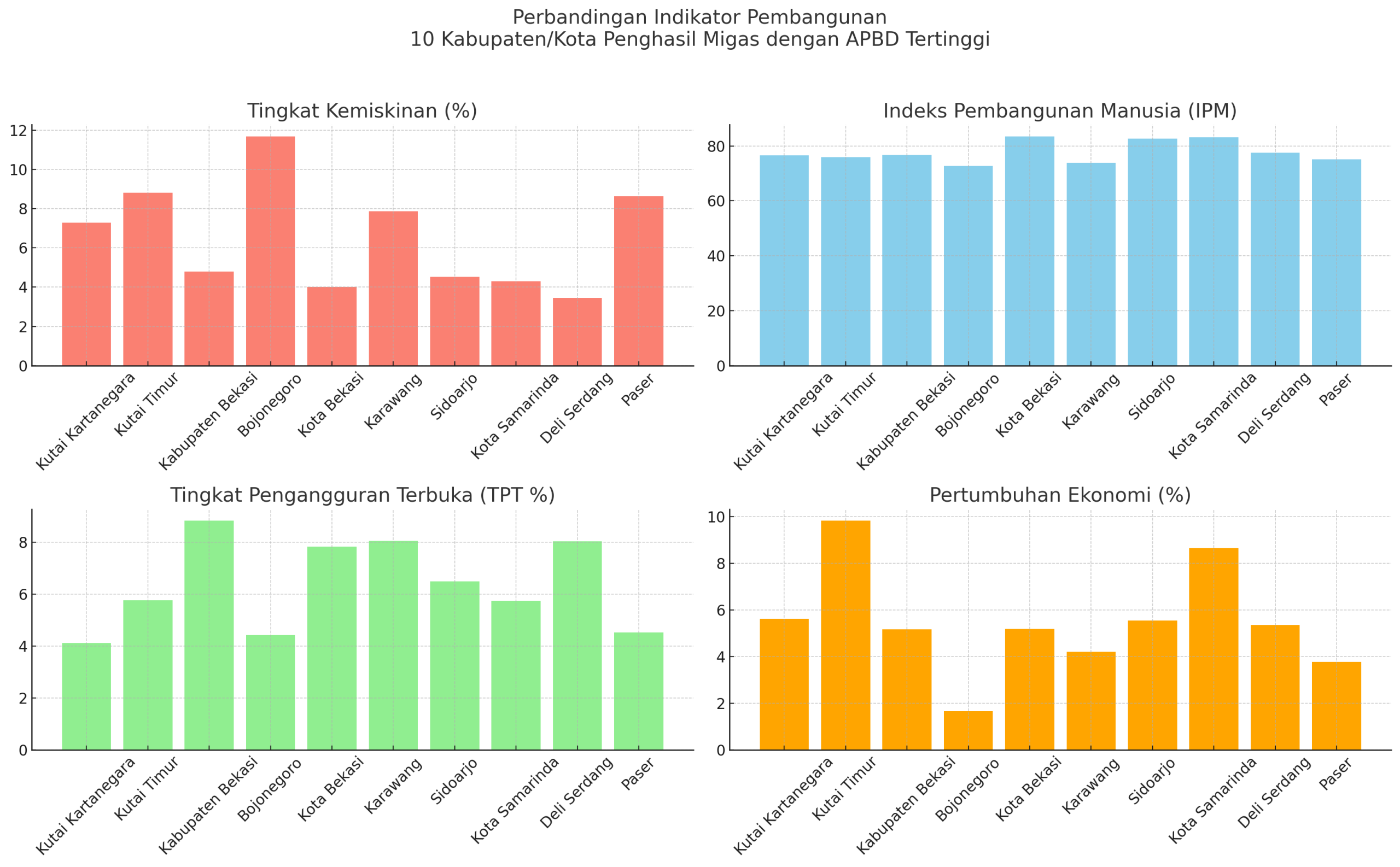

Jika kita persempit ke sepuluh daerah penghasil migas dengan APBD tertinggi, paradoks itu makin nyata. APBD yang besar ternyata tak otomatis menjelma kesejahteraan. Ada yang menjulang bak kota industri, ada pula yang terperangkap dalam kutukan sumber daya.

Dua Jalan: Raja Industri dan Juragan SDA

Sepuluh daerah dengan APBD migas terbesar terbagi ke dalam dua kubu yang kontras.

Pertama, “para raja industri” seperti Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang, Sidoarjo, dan Deli Serdang. Mereka adalah mesin pertumbuhan nyata:

-

Kemiskinan rendah (3–5%),

-

IPM menjulang (bahkan Kota Bekasi dan Sidoarjo menembus >80),

-

Pertumbuhan stabil di atas 5%.

Namun, mereka menyimpan “penyakit kemakmuran”: Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi (7–9%). Magnet industri menarik jutaan pencari kerja, membuat daya serap tak selalu seimbang dengan banjir tenaga kerja.

Kedua, “para juragan SDA” dari Kalimantan: Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser. Dengan APBD raksasa, mereka mencatat pertumbuhan ekonomi cepat dan TPT relatif rendah. Namun, ironi terlihat jelas:

-

Kemiskinan masih 7–9%, jauh di atas kubu industri.

-

IPM moderat (sekitar 75–76), tak setinggi daerah industri.

Inilah wajah nyata dari kutukan sumber daya—ketika kekayaan alam tak serta-merta menetes ke bawah.

Bojonegoro: Raja yang Tenggelam dalam Dilema

Di tengah dua jalan itu berdiri Bojonegoro. Dengan APBD Rp7,9 triliun, ia duduk di peringkat keempat nasional. Mahkota itu dibiayai oleh ladang minyak Blok Cepu, salah satu yang terbesar di Indonesia.

Namun, mahkota itu ternyata berat. Bojonegoro justru menjadi juara kemiskinan di antara sepuluh daerah migas ini: 11,69%, bahkan tiga kali lipat dibanding Deli Serdang (3,44%).

Indikator lain makin menegaskan dilema:

-

IPM 72,75 → peringkat ke-9 dari 10 besar, hanya unggul tipis dari Karawang.

-

Pertumbuhan ekonomi 1,67% → terendah kedua, menunjukkan ketergantungan berlebihan pada migas yang fluktuatif.

-

TPT 4,42% → relatif rendah, tapi ironinya justru mengindikasikan banyak pekerjaan informal dengan produktivitas rendah.

Bojonegoro bagai petani yang duduk di atas gunung emas, tetapi tetap kelaparan. Uang triliunan dari migas mengalir deras ke kas daerah, tapi tak cukup menyirami sawah kesejahteraan rakyat.

Tarian Angka: TPT, Pertumbuhan, dan Kemiskinan

Data juga menunjukkan tarian rumit antara indikator pembangunan. Daerah industri tumbuh pesat tapi bergulat dengan pengangguran tinggi. Sebaliknya, daerah SDA seperti Bojonegoro atau Kutai punya TPT rendah, tapi kemiskinan lebih keras membelit.

Pertumbuhan ekonomi pun fluktuatif: Samarinda melesat 8,66%, Kutai Timur 9,82%, sementara Bojonegoro terseok di 1,67%. Fakta ini membuktikan bahwa pertumbuhan tak selalu identik dengan distribusi manfaat.

Melampaui Triliunan Menuju Kesejahteraan Nyata

Kasus Bojonegoro menampar kesadaran kita: APBD besar bukan jaminan sejahtera. Angka triliunan hanyalah alat; esensi pembangunan terletak pada distribusi manfaat, diversifikasi ekonomi, dan penguatan kualitas manusia.

Bojonegoro dan daerah sejenis perlu membenahi tata kelola agar “emas hitam” tak lagi hanya menambah kas daerah, tetapi juga mengangkat martabat warganya dari jerat kemiskinan. Sementara daerah industri harus memastikan penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkualitas.

Indonesia hanya akan keluar dari paradoks ini jika mampu menjadikan APBD bukan sekadar angka megah di tabel, melainkan jalan nyata menuju kesejahteraan yang merata.

Penulis : Syafik

Sumber data : APBD dari laman Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (https://djpk.kemenkeu.go.id/), Data Indikator Pembanguna dari laman BPS masing-masing provinsi yang ada kabupaten/kota penghasil migas.