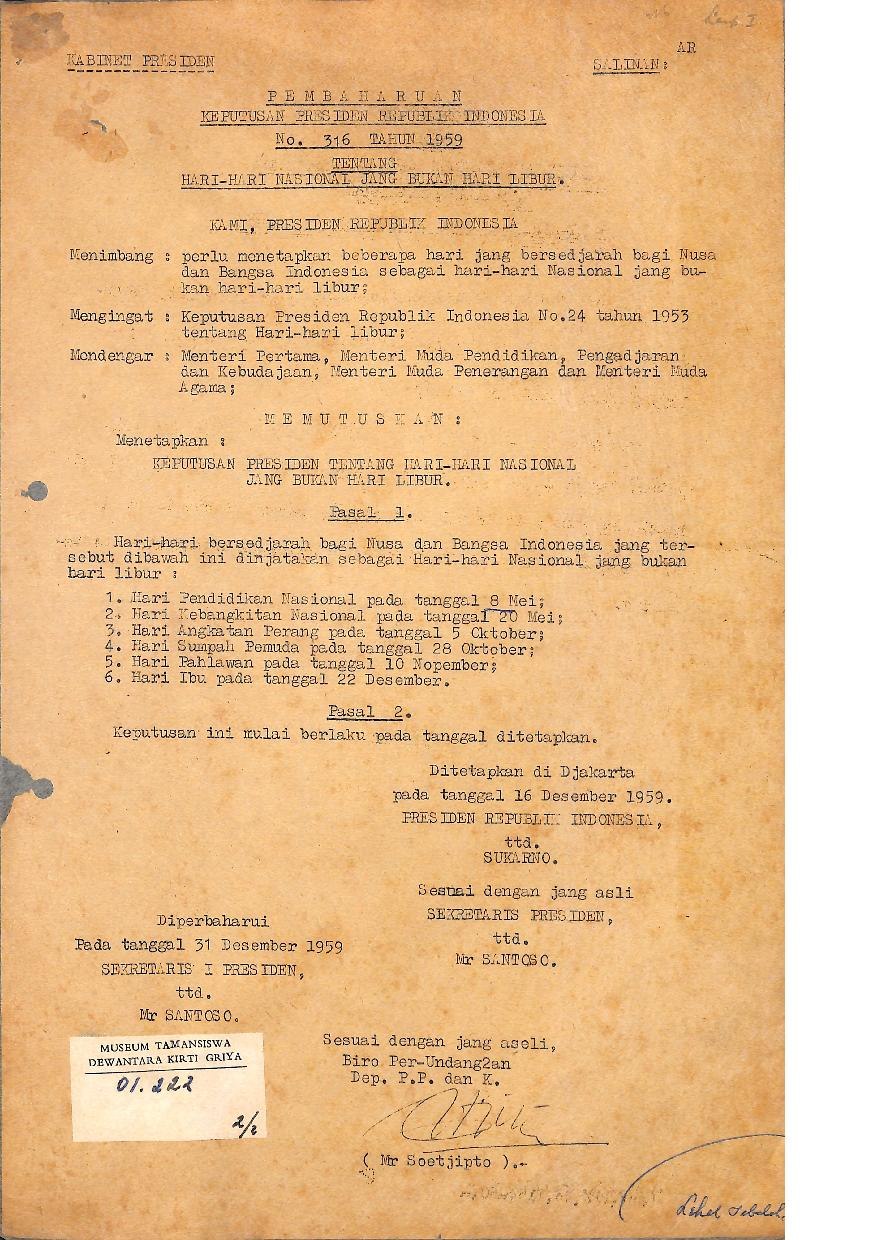

damarinfo.com – Pada hari ini, 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebuah momen bersejarah yang mengukir semangat persatuan dalam hati setiap anak bangsa. Keputusan Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959, yang terdokumentasi dalam arsip resmi seperti gambar di atas, secara resmi menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Angkatan Pemuda, sekaligus menghormati peristiwa Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928.

Namun, untuk benar-benar memahami makna dan kekuatan dari Sumpah Pemuda, kita harus menelusuri akar sejarahnya: gerakan pemuda yang tumbuh subur di tengah cengkeraman kolonialisme, seperti yang tercermin dalam laporan-laporan koran Belanda era 1920-an yang telah diterjemahkan sebelumnya.

Benih Persatuan: Dari “Jong-Java” Hingga “Pemoeda Indonesia”

Gerakan pemuda di masa kolonial bukanlah fenomena tunggal atau seragam. Ia lahir dari berbagai latar belakang, mulai dari identitas etnis hingga ideologi politik.

Awalnya, organisasi seperti Jong-Java (didirikan 1914) menjadi pelopor dengan semangat nasionalisme regional—menyatukan pemuda Jawa yang menuntut ilmu di berbagai penjuru Hindia Belanda. Sukses Jong-Java kemudian memicu kelahiran organisasi serupa: Jong-Sumatranenbond (1917), Jong-Ambon, Jong-Minahassa, dan Jong-Batak (1926). Mereka semua bergerak di bidang budaya dan pendidikan, menjaga kebanggaan etnis masing-masing, namun tetap terbuka untuk kerja sama lintas suku.

Namun, di tengah kebangkitan intelektual yang dipimpin oleh kaum muda Bandung dan Batavia, muncul gagasan lebih besar: Indonesia Raya. Gagasan ini tidak lagi berdasarkan suku atau daerah, tapi pada identitas bersama sebagai satu bangsa.

Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta (1926) dan kongres-kongres selanjutnya menjadi arena penting bagi perdebatan ini. Di sinilah organisasi-organisasi pemuda mulai menyadari bahwa kekuatan mereka akan jauh lebih besar jika bersatu.

Perjuangan Melawan Bahasa Kolonial: Kelahiran “Bahasa Indonesia”

Salah satu aspek paling revolusioner dari gerakan pemuda adalah perlawanan terhadap bahasa kolonial. Seperti dilaporkan De Indische Courant (20 Maret 1928), para intelektual muda—terutama dari lingkaran Jong-Java, Jong-Islamietenbond, dan Pemoeda Indonesia—mulai menolak penggunaan bahasa Belanda dalam percakapan dan tulisan.

Bagi mereka, bahasa Belanda adalah simbol dominasi Barat. Sebagai gantinya, mereka memilih bahasa Melayu pergaulan—yang sudah digunakan luas di pasar, pelabuhan, dan antar-etnis—sebagai dasar untuk membentuk “Bahasa Indonesia”.

Ini bukan sekadar pilihan linguistik, tapi pernyataan politik: kita memiliki bahasa sendiri, yang mencerminkan identitas kita sebagai satu bangsa. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan bahasa Melayu pergaulan untuk menampung konsep modern, generasi muda ini tetap gigih mengembangkannya melalui kursus, majalah, dan pidato-pidato di kongres.

Dari Pemuda Nasionalis ke Pemuda Revolusioner

Gerakan pemuda tidak hanya berkutat di ranah budaya atau bahasa. Mereka juga menjadi ujung tombak perlawanan politik.

Organisasi seperti Pemoeda Indonesia (awalnya Jong-Indonesia, didirikan Februari 1927 di Bandung) menjadi wadah bagi kaum muda yang ingin lebih aktif dalam perjuangan politik. Mereka tidak ragu menyuarakan slogan-slogan seperti “Lang Leve Dr. Tjipto!”—menghormati tokoh nasionalis yang diasingkan—dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dalam pertemuan-pertemuan mereka.

Di sisi lain, organisasi seperti Jong-Islamietenbond (1926) dan P.S.I. (Sarekat Islam) mulai menyadari potensi besar gerakan pemuda. Mereka membentuk departemen khusus, bahkan mengintegrasikan Padvinderij (Pramuka) sebagai alat pembentuk karakter dan kesadaran politik.

Dalam laporan De Locomotief (29 Desember 1927), disebutkan bahwa P.S.I. bahkan mendirikan cabang Pramuka sendiri (S.I.A.P.) dan menempatkan organisasi ini di bawah pengawasan langsung pengurus pusat partai. Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi pemuda dalam perhitungan politik masa itu.

Kongres Pemuda: Titik Balik Menuju Satu Bangsa

Semua upaya penyatuan ini mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda Kedua di Jakarta, 28 Oktober 1928. Di sinilah, organisasi-organisasi pemuda dari berbagai latar belakang—Jawa, Sumatra, Ambon, Batak, Islam, nasionalis, bahkan non-politis—berdiri bersama dan mengucapkan:

“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Itulah Sumpah Pemuda. Sebuah deklarasi yang lahir dari proses panjang, perdebatan keras, dan tekad tak tergoyahkan dari generasi muda yang percaya bahwa persatuan adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan.

Warisan Para Pemuda Kolonial untuk Generasi Sekarang

Hari ini, ketika kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, mari kita ingat bahwa semangat ini bukanlah warisan abstrak. Ia adalah hasil jerih payah para pemuda yang hidup di bawah tekanan kolonial, yang berani menentang sistem, yang memilih bahasa ibu mereka sendiri, yang menyatukan perbedaan, dan yang berani bermimpi tentang Indonesia yang bebas.

Mereka tidak punya smartphone, tidak punya media sosial, tidak punya akses informasi instan. Yang mereka miliki hanyalah semangat, keberanian, dan keyakinan bahwa satu bangsa bisa dibangun dari persatuan.

Sebagai generasi penerus, tugas kita bukan hanya menghormati mereka dengan upacara atau posting media sosial. Tapi dengan:

- Menjaga persatuan di tengah perbedaan.

- Menggunakan Bahasa Indonesia dengan bangga dan benar.

- Bersikap kritis dan progresif seperti mereka, namun tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan.

- Tidak takut berjuang untuk keadilan, kebebasan, dan martabat bangsa.

Semangat Muda Tak Pernah Tua

Seperti yang ditulis dalam laporan De Locomotief (29 Desember 1926), para pemuda saat itu bahkan menyanyikan “Leve Pemoeda Indonesia!” dan “Lang leve dr. Tjipto!” sambil meninggalkan ruang kongres. Mereka tidak hanya berbicara, tapi juga bernyanyi, bergerak, dan berjuang.

Mari kita lanjutkan nyanyian itu. Mari kita jaga api semangat mereka tetap menyala.

Selamat Hari Sumpah Pemuda 2025!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Kita adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa: Indonesia.

Penulis : Syafik

(Artikel ini disusun berdasarkan terjemahan laporan koran kolonial Belanda dari tahun 1926–1928, serta referensi sejarah resmi termasuk Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1959.)