damrainfo.com – Dari Tulang Punggung Kolonial ke Pilar Energi Nasional

Bojonegoro, bersama Blora dan Tuban, telah lama menjadi pusat vital industri minyak bumi Indonesia. Kini, Bojonegoro menyumbang sekitar 20% produksi minyak nasional. Namun, jauh sebelum kilang modern dan teknologi canggih hadir, wilayah ini—bagian dari Karesidenan Rembang di era Hindia Belanda—telah menjadi jantung energi kolonial, menyumbang hingga 60% produksi minyak Jawa pada awal abad ke-20. Dengan cadangan minyak yang kaya di Panolan, Drenges, dan Cepu, wilayah ini tidak hanya menggerakkan industri kolonial, tetapi juga menyuplai pasar global, dari Singapura hingga Rotterdam.

Struktur Geologi yang Menggoda Imperialisme

Wilayah Karesidenan Rembang memiliki struktur geologi yang ideal untuk pembentukan minyak bumi. Formasi antiklin—lipatan batuan berbentuk kubah—menjadi perangkap alami minyak dalam lapisan Miosen, yang terdiri atas pasir, lempung, batugamping, dan mergel. Menurut Jurnal untuk Geografi Ekonomi (1910), minyak di Bojonegoro dan Cepu umumnya terdapat pada batas Miosen Tengah dan Atas, dengan kedalaman pengeboran 100–500 meter. Minyak dari kawasan ini memiliki karakteristik unggul:

-

Densitas: 0,80–0,92, menunjukkan minyak ringan yang mudah diolah.

-

Kandungan: Kaya parafin, menghasilkan 30–60% minyak tanah (kerosin) dan cocok untuk lilin.

-

Komposisi kimia: Mengandung 87,1% karbon, 12% hidrogen, dan 0,9% oksigen (data Rembang), menjadikannya bernilai tinggi di pasar internasional.

Penemuan minyak di Panolan pada 1883 memicu eksplorasi intensif. Lokasi pengeboran utama di Bojonegoro dan sekitarnya meliputi:

Kabupaten Bojonegoro:

-

Dandangilo (Distrik Tinawoen, kini Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan)

-

Drenges (Distrik Temajang, kini Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras)

-

Panolan, Kedewan, Pandan, Kending, Selopuro, dan Tahanan (timur laut Biora), yang semuanya menghasilkan minyak signifikan sejak akhir abad ke-19

Kabupaten Blora:

-

Ledok (Distrik Panolan, kini Kecamatan Sambong, berbatasan dengan Cepu)

-

Cepu, pusat pengolahan utama dengan cadangan minyak terkaya

Minyak sering muncul melalui mata air alami, disertai lumpur dan gas alam, menegaskan potensi geologi wilayah ini.

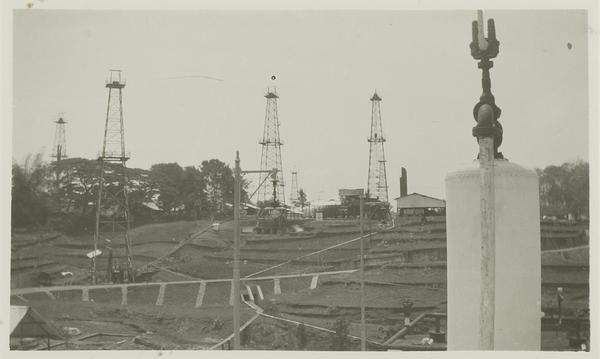

DPM: Raja Minyak dari Dordrecht

Eksploitasi minyak di Rembang dikuasai oleh Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM), perusahaan Belanda yang didirikan oleh A. Stoop pada 1887. DPM memanfaatkan cadangan kaya di Bojonegoro dan Cepu, menjadikan Karesidenan Rembang sebagai penghasil utama minyak Jawa. Pada 1908, DPM mencatat produksi 150.000 ton minyak mentah, setara lebih dari 60% produksi Jawa.

Data Produksi Minyak di Jawa (1900–1908):

| Wilayah | 1900 (ton) | 1902 (ton) | 1904 (ton) | 1906 (ton) | 1908 (ton) |

|---|---|---|---|---|---|

| Semarang | 1.171 | 889 | 798 | 2.481 | – |

| Rembang | 63.738 | 61.800 | 76.586 | 79.801 | 150.000 |

| Surabaya | 32.400 | 20.785 | 41.378 | 39.556 | – |

Tabel ini menunjukkan lonjakan produksi Rembang, terutama di Bojonegoro dan Cepu, yang meningkat lebih dari dua kali lipat dalam delapan tahun. Minyak kemudian diolah di kilang modern:

-

Kilang Cepu (Blora)

-

Kilang Wonokromo (Surabaya)

-

Kilang Semarang

Produk olahan seperti minyak tanah, bensin, lilin parafin, dan aspal diekspor ke Singapura, Malaka, Jepang, Inggris, dan Amerika Selatan. Menurut Koloniaal Verslag (1909), ekspor minyak tahun 1908 mencapai 581 juta liter, dengan 309 juta liter bensin senilai f9,28 juta. Minyak Rembang diekspor ke:

-

Malaka: 174,5 juta liter

-

Singapura: 161,6 juta liter

-

Britania Raya: 80,9 juta liter

Rotterdam tumbuh menjadi pusat perdagangan bensin Eropa karena suplai dari Hindia Belanda.

Tenaga Pribumi dan Ironi Kolonial

Pekerja pribumi menjadi tulang punggung industri minyak. Pada 1908, fasilitas Rembang mempekerjakan 613 pekerja, termasuk 231 di kilang dan 382 di pabrik kaleng. Mereka bekerja dalam kondisi berat, namun keuntungan dan kendali tetap di tangan Belanda.

“Minyak adalah darah yang mengalir dalam nadi industri modern,” tulis H. Blink, ekonom kolonial.

Infrastruktur pendukung termasuk armada tanker khusus, serta penyimpanan hingga 800 mil dari pantai Tiongkok. Namun, masyarakat lokal hanya menerima manfaat ekonomi minim dari emas hitam yang mereka bantu produksi.

Refleksi: Mengelola Warisan Energi dengan Berkeadilan

Kisah minyak Bojonegoro dan Cepu memberi pelajaran penting:

-

Potensi Sumber Daya: Cadangan kaya, struktur geologi unggul

-

Warisan Infrastruktur: Kilang dan jalur distribusi masih digunakan

-

Keadilan Ekonomi: Harus berpihak pada rakyat dan lingkungan

Kini, Bojonegoro, Blora, dan Tuban tidak boleh hanya menjadi penghasil, tapi juga pemilik manfaat energi. Transparansi, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci agar emas hitam dari Panolan, Drenges, dan Cepu membangun masa depan bangsa, bukan sekadar menguntungkan korporasi asing.

Dari sumur minyak di Kedewan hingga kilang modern di Cepu, warisan energi Karesidenan Rembang terus mengalir—menuju kedaulatan energi nasional yang berkeadilan.

Penulis : Syafik

Sumber : (Jurnal untuk Geografi Ekonomi; Majalah dari Perhimpunan Geografi Ekonomi Belanda, Tahun ke-1, 1910, No. 7, 1910, diunduh dari delpher.nl, diterjemahkan dengan deepseek.com)